製造業のオンライン・オフライン集客とWeb連携を解説

目次

「問い合わせが欲しい」

「集客をどうすればいいのだろう」

とお悩みではありませんか?

製造業の集客は、他の業界と比べて特有の課題があります。BtoB取引の特性上、購入決定には複数の関係者が関与し、検討期間が長くなる傾向があります。

また、特にネット上では常に他社との比較にさらされるため、効果的な集客方法を見つけることは容易ではありません。

この記事では、製造業における集客の方法と具体的な戦略について詳しく解説していきます。

展示会やイベントなどのオフラインから、SEO対策やリスティング広告等オンラインまで、見込み客にアプローチするための方法を学んでいきましょう。

ネット上で業者の一次選定は完了している

現代の製造業において、Webは非常に重要になってきています。見込み客が企業を選定するプロセスは従来のような訪問営業だけでなく、インターネット上での情報収集が中心となっています。

そのため、企業のホームページは購買決定に大きな影響を与えます。現在ではインターネットを介して他社との比較が容易に行われるため、ホームページ上で必要な情報が提供されていない場合や、古く使いにくいホームページである場合、企業は候補から外される可能性が高く、勝負の土台にすら上がることが出来ません。

一般的に製造業には職人気質の方が多く、「良い製品を作れば物は売れる」と考える傾向があるようです。しかし、現実はインターネットで調べる顧客に対して適切なアピールができなければ、検討にすら上らず、選定プロセスの早い段階で競合に負けてしまいます。

Web集客の強化は、企業が購買候補に残るための必須条件となっています。

企業は自社のホームページを見直し、検討の土台に乗るための準備が必要です。Web上での信頼性や認知度の向上は、製造業にとって競争優位を築くために欠かせない要素となっています。他社と差別化できるポイントをWeb上で明確に打ち出すことが重要です。

集客からリード獲得し、商談に導く

集客には様々な方法があります。オフラインならば展示会、イベント等、Webならばホームページへの集客、SEO、インターネット広告出稿などがあります。

いずれにしても集客を通して、リード(見込み客)を獲得し、そのリードに対して継続的にアプローチを行い、自社を「〇〇なら、〇〇会社」と認識してもらうことが効果的です。

製造業の取引では複数の関係者が検討に関わるため、顧客がすぐに購入に至ることはほとんどなく、意思決定に時間がかかりがちです。また、取引に伴うリスクを慎重に見極める必要があるため、購買担当者は十分な情報収集を行い、検討期間が長くなることが一般的です。

そのため、集客を通して獲得したリードに対し、定期的なメールマーケティングを行い、第一想起を確保することが重要です。(※第一想起とは、見込み客が一番最初に思い出すこと)

オフライン集客とWebをつなげる

Web集客だけでなく、展示会やイベントといったオフラインの集客手段も効果的な手段です。これらのオフラインのイベントで収集した名刺や顧客情報を活用し、オンラインでのフォローアップを継続することが商談につながる鍵となります。

具体的には、展示会やイベントで得た名刺情報を、メルマガやマーケティングオートメーション(MA)ツールに登録し、リスト化することが重要です。このリストをもとに、定期的にメルマガ配信など情報発信を行うことで、顧客との接点を維持し続けて第一想起の獲得を狙います。

このように、オンラインとオフラインの集客活動を連携させることで、単なる一度の接触で終わらず、長期的な関係構築を行い、商談を効果的に創出させることができます。

Webサイト訪問者のリード化にはホワイトペーパーが有効

製造業、BtoBの取引において、Webサイトに訪問した顧客がその場ですぐに購入することは、ほとんどありません。そのためWebサイト訪問者を、リード化して定期的にアプローチし続けることが重要です。

リード化するためには、ホワイトペーパー(お役立ちダウンロード資料)が有効です。顧客にメールアドレスを提供してもらう代わりに資料ダウンロードを促し、いただいたメールアドレスに対して情報発信を行います。

製造業向けの集客戦略

この項では、集客戦略について一つずつ解説します。

1. SEO対策: 課題解決型コンテンツの作成

製造業のWeb集客において有効なのは、顧客が課題を解決するために検索している具体的なキーワードで検索上位を取ることです。

例えば、金属加工業の場合、「アルミ 切削加工」や「アルミ 穴あけ加工」、ゴム加工業の場合「ゴム 切削加工」や「ゴム 試作依頼」といったような、顧客が解決したいと考えて検索するキーワードが挙げられます。

これらのキーワードで検索結果の上位に表示されれば、購買意欲が高く、具体的な課題を持つ顧客を効率的に集客することが可能です。

自社の設備や工程の紹介にとどまり、顧客の具体的な課題を解決するコンテンツがないサイトでは集客は難しいです。効率的に集客を行うためには、顧客が検索する「課題解決型キーワード」に応えるコンテンツを作成することが不可欠です。

これにより、見込み客の検索意図に合致した内容を提供し、熱量の高い顧客を効果的に集客できます。

上位表示すべき検索キーワードの探し方

上記で「アルミ 切削加工」「アルミ 穴あけ加工」というキーワードを例として挙げましたが、本当にこれらのキーワードは検索されているのでしょうか?まったく検索されていないキーワードで検索上位になったとしても、アクセスは見込めません。

キーワードを検討する際は、思い付きでキーワードを考えるのでなく、実際に検索されているかどうか調べる必要があります。

キーワードについては、Googleサジェスト、ウーバーサジェスト、ラッコキーワードなど、様々なキーワードツールがあります。

上記はウーバーサジェストで「アルミ 穴あけ加工」で調べた結果です。月間検索回数(ボリューム)は、

- アルミ穴あけ加工:50回

- 穴あけ 8mm:30回

- 穴あけ加工 機械:30回

- アルミ加工 エンドミル:10回

- アルミ 深穴加工:10回

- 穴あけ加工 旋盤:0回

という結果が出てきました。「アルミ 穴あけ加工」は50回検索されているので、検索需要があると判断し、狙って良いキーワードということになります。

「穴あけ 8mm」や、「穴あけ加工 機械」は、アルミとは関係なさそうなので、アルミの加工を売りたい場合、特に狙う必要はなさそうです。

「アルミ 深穴加工」は、10回しかないので少ないですが、0ではないので優先度は低めですが狙ってよいキーワードと判断してよいでしょう。

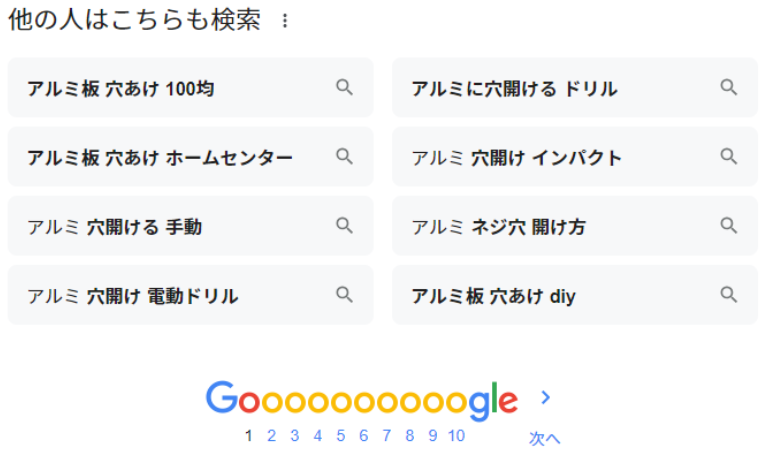

こちらは、Googleで「アルミ 穴あけ加工」と検索した時のGoogleサジェストです。

Googleサジェストは検索回数は表示されませんが、ここに表示されている時点である程度の検索需要があると見て、狙っても良いと判断できます。

他にも、ラッコキーワードや、Googleサーチコンソール、aramakijakeなど、様々なキーワードツールがありますので、参考にしてください。

ビックキーワードでの集客は難しい。課題系のキーワードの掛け合わせを狙う

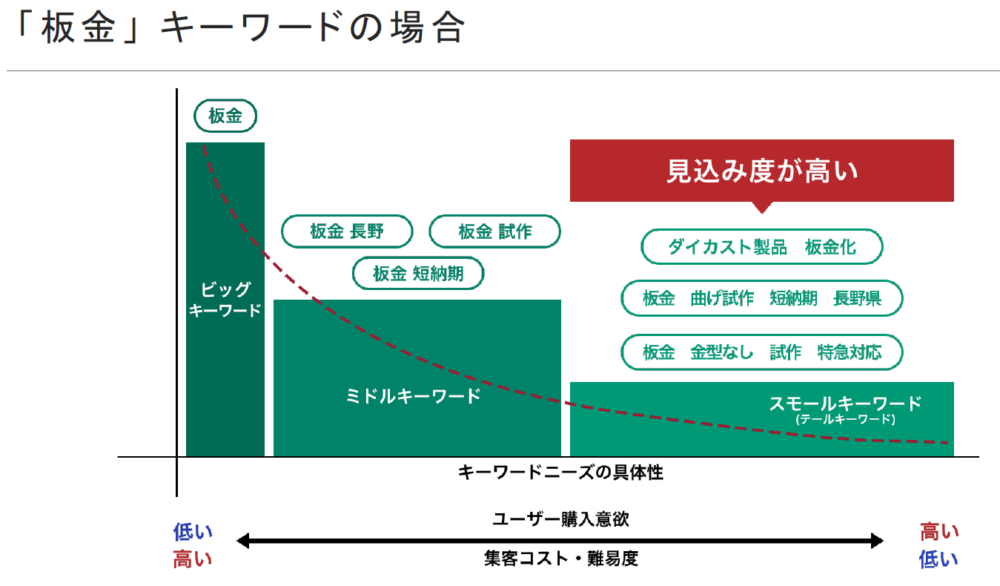

例えば、御社がBtoB向けの板金加工製品を製造している製造業だったと仮定します。「板金」というキーワードを考えてみましょう。

「板金」というキーワードだと月間検索回数は4万9500回あります。もし「板金」というキーワードで検索1位をとれたならば、非常に大きなアクセスが得られるでしょう。

しかし、「板金」と検索する人は、一体何を考えて検索しているのでしょうか。車が壊れて板金屋や修理屋さんを探しているかもしれません。そもそも板金とは何かを知りたいのかもしれません。もし「板金」で検索一位をとれても、BtoB向けの板金加工製品を探している顧客からのアクセスはあまり期待できないでしょう。

そもそも、「板金」で検索一位をとるのは、ライバルサイトだらけで非常に難しいです。

こういった検索回数が多く、検索意図があいまいなキーワードは「ビッグキーワード」と呼ばれます。上位をとるのが難しいうえ、とれてもあまり効果は薄いため狙うべきではないキーワードです。

それよりも、もう少し検索回数が少なく、悩みが具体的なキーワードを狙うべきです。詳しくは下図をご覧ください。

「板金 曲げ試作 短納期 長野県」

「板金 金型なし 施作 特急対応」

などのキーワードは、検索回数は多くないですが、ユーザーの購入意欲は高く悩みも具体的になっています。ライバルサイトも少なくなり、検索上位を取りやすいです。

そのため、こういったスモールキーワードを狙ってページを作っていくことが製造業のSEO対策では重要になってきます。

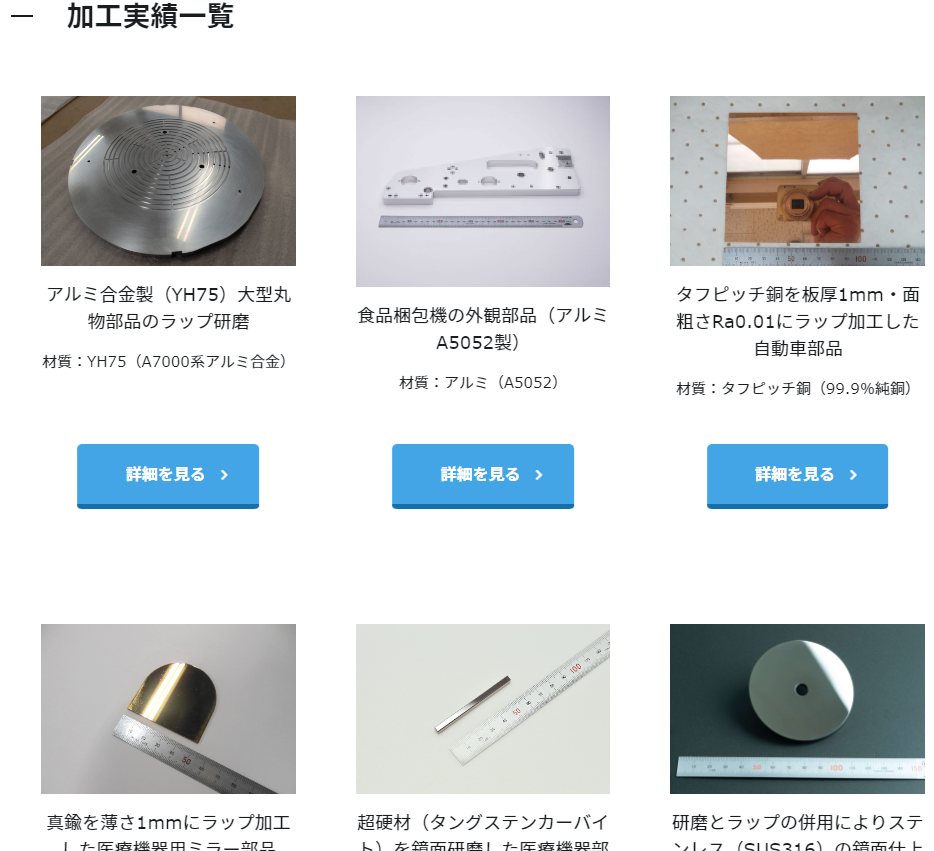

事例コンテンツを掲載しよう

製造業においては、顧客は「自社のどんな悩みを解決してくれるのか?」を重要視しています。そのため、実際に過去の顧客の課題解決事例をWebサイトに掲載しましょう。

こうした過去の実績を見せることで、どんな技術を持っているのか?を顧客は認識でき、「自社の課題も解決してくれるかもしれない」という大きな信頼感を得ることができます。

こういった、課題解決事例は製造業でWeb集客をする上においては非常に重要なコンテンツとなります。

オウンドメディア(ブログ型メディア)

オウンドメディアとは、企業が自社で運営するメディアのことを指し、SNS、Youtube、ブログ型メディア、会報誌などが含まれます。

ここでは、ブログ型メディアについて解説します。

ブログ型メディアは、Web上にたくさんの記事を公開し、さまざまなSEOキーワードで検索上位を狙い集客する手法です。

事例コンテンツが、すぐに購入意欲の高い顕在層に対して効果的であるのに対し、ブログ型メディアは、顕在層から潜在層へのアプローチまで幅広く集客が可能です。

「曲げ加工とは」「アルミ 曲げ加工」といった、ノウハウや基礎知識を調べるような一般的で抽象的なキーワードをターゲットにします。

このように、数少ない明確層だけでなく潜在層も集客出来るため、アクセス数の獲得と記事を通した自社の認知獲得に期待ができます。そしてこれらのユーザーにホワイトペーパー(ダウンロード資料)を提供することで、リード獲得の機会を増やすことができます。

ブログ型メディアから来た潜在層の見込み客は、すぐに購買行動に移ることは少ないですが、将来的に購入する可能性も十分にあり、何年後かに商談につながるケースも考えられます。

また、潜在層は顕在層や明確層よりも人数が多いため、潜在層をしっかりと集客し商談化することが出来れば、大きな売上を期待できます。

オウンドメディアのメリットとデメリット

ブログ型のオウンドメディアの最大のメリットは、一度作り上げれば、検索上位にいる限り、無料で自動的に集客し続けてくれる強力な営業ツールとなる点です。

集客に広告費をかけることなく、自然検索からのトラフィックが見込めるため、コストパフォーマンスが非常に高いのが特徴です。

さらに、SEO対策に基づいたコンテンツを作成することで、特定のキーワードで安定したリード獲得が可能になります。記事が検索上位にランクインすれば、その記事は24時間365日、顧客を集め続ける強力な営業マンとして機能します。

また、オウンドメディアのもう一つのメリットは、記事を増やすことで企業の専門性や信頼性が蓄積され、長期的に顧客との関係構築ができる点です。たとえ今すぐに購入に至らない見込み客でも、将来的な商談に繋がる潜在層を取り込むことができ、ブランド認知度の向上や業界内でのポジション強化にも寄与します。

一方で、オウンドメディアにはデメリットも存在します。

まず、作るための労力や費用がかなりかかることです。どのキーワードで検索上位を狙うかのキーワード選定、上位表示させるためのコンテンツ計画、執筆、チェック、修正といった多くの工数が必要です。

また、ブログ型メディアで成果を出すためには50記事以上書き上げなければならず、簡単には結果を得られません。これらのステップを着実に踏むためには、熱意と根気が必要となるでしょう。

さらに、オウンドメディアは効果が現れるまでに時間がかかります。記事を書いてから検索上位にランクインするまでに通常6ヶ月から1年以上かかるため、同じ期内に成果を回収するのは難しい場合が多いです。短期的な成果を求める企業にとっては、この遅延がデメリットとして感じられるでしょう。

しかし、これらの課題を乗り越え、一度オウンドメディアが完成すれば、その効果は非常に高く、長期的な集客と顧客獲得に貢献する資産となります。

2. リスティング広告

リスティング広告とは、広告費を支払って自社サイトのページを上位表示させる検索広告のことです。上記のように、検索結果上部に「スポンサー」と記載されているものがリスティング広告です。

広告費を支払ったらすぐに検索上位表示されるため、短期間で集客効果を高める手段として非常に有効です。

SEOは効果が現れるまでに時間がかかります。即時に成果を求める場合、リスティング広告を活用することで、早期に見込み客にアプローチすることが可能です。

リスティング広告では、狙ったキーワードで広告出稿が出来るため、購買意欲の高い見込み客にリーチしやすくなります。

例えば、「アルミ 切削加工」や「アルミ 穴あけ加工」といった具体的な課題解決型のキーワードに対して広告を表示することで、検索意図に応じたコンバージョンが期待できます。

また、リスティング広告は予算に応じて柔軟に運用できるのも特徴です。SEOが効果を発揮し始めた段階で広告予算を徐々に減らし、自然検索からの集客にシフトしていくことが可能です。

広告のモニタリングを継続し、効果の高いキーワードに集中して投資することで、無駄なコストを抑えつつ、効率的な集客が実現します。

展示会での集客

製造業において、展示会は非常に効果的な集客手段の一つです。特に製品や技術を実際に目で見て、触れて確認できるため、見込み客との直接的な接触が可能になります。

展示会では、顧客が抱える課題やニーズを直接ヒアリングでき、その場で詳細な説明や提案を行うことができるため、信頼関係の構築や商談の促進に役立ちます。

さらに、展示会での出展は、単なる商談の場としてだけでなく、ブランド力の向上や新規顧客の獲得、業界内でのポジショニングの強化にも繋がります。

製造業においては、特定のニッチな分野に特化した展示会が多く開催されるため、ターゲット顧客に対して効率的にアプローチできる点も魅力です。

イベントでの集客

製造業の集客において、各種イベントの活用も非常に効果的です。技術セミナー、工場見学会、新製品発表会といったイベントは、ターゲット顧客との直接的なコミュニケーションを深める場となります。

これらのイベントは、企業の技術力や製品の実際の使用感をリアルタイムで体感してもらえる機会を提供するため、Web集客では得られない高い信頼を築くことが可能です。

加えて、イベントを通じて得たフィードバックや質問を基に、顧客のニーズを把握し、それを今後の製品開発やマーケティング戦略に反映することも可能です。

イベントは単なる集客の場にとどまらず、マーケティング全体における重要なインプットの場でもあります。

DMでの集客

製造業におけるDM(ダイレクトメール)による集客も、効果的なオフラインマーケティング手法の一つです。特に、既存顧客やターゲット企業に対して、製品やサービスの新情報、技術的な更新、セミナーやイベントの案内などを直接届けることができるため、リーチしたい顧客に的確なアプローチが可能です。

DMの最大の利点はメールやオンライン広告とは異なり、物理的な郵便物で送られるため、目に留まりやすく、受け取った相手に強い印象を与えることができます。製造業では、技術資料や製品サンプルを同封することで、より詳細な説明や実物の使用感を届けることもできます。

また、DMはイベントや展示会と連携する形でも活用されます。事前にイベントの案内をDMで送り、興味を持った見込み客をイベントに誘導することで、集客効果を高めることができます。

DMでのアプローチが成功すれば、展示会やイベントに足を運んでもらい、その後の商談につなげる道筋を作ることが可能です。

ただし、DMでの集客はコストがかかることや、適切なターゲットリストを持たないと効果が薄いことがデメリットです。

そのため、対象を明確にし、送る内容をしっかりと計画することが重要です。効果を高めるためには、Web集客や他のオフライン手法とも連携し、DMだけで終わらず、追跡フォローを行うことで商談化の可能性を高めることができます。

架電について

架電は、集客というよりも既にある程度熱量を持った顧客に行うのが効果的です。

架電で集客するために、営業部隊が闇雲に飛び込み営業の電話をかける、という手法は膨大な労力がかかってしまいます。

架電は他の施策と組み合わせて行うことが重要です。

たとえば、ホワイトペーパーをダウンロードしてくれた中でも、熱量の高そうな企業や、お問い合わせをくださった企業に対して架電を行うといったアプローチが効果的です。

検討状況を確認し、Zoom会議などに誘導して商談や成約に結びつけることが出来ます。

製造業の集客方法はさまざまだが最終的にはホームページを見て情報収集されている

どの集客においても、問い合わせ前に見込み客が確認するのはホームページです。

顧客は、ホームページを通じて自社の信頼性や実績を判断するため、しっかりとしたWebサイトの設計が非常に重要です。

信頼できる会社かどうかの判断は、特に見込み客の課題解決の手助けになるようなコンテンツや事例コンテンツの存在によって大きく影響を受けます。

展示会で御社を見た顧客が、その後ホームページを訪れた際に、具体的な問題を解決できる事例を確認し、『この会社なら自分の課題を解決してくれる』と認識することができれば、商談のチャンスが広がります。

課題解決型コンテンツや事例コンテンツがなければ、あまり印象に残らず、何を解決してくれる会社なのかが曖昧になってしまいます。

また、ホームページではリードを得るためのホワイトペーパーの設置方法も重要です。

ホワイトペーパーがダウンロードされやすい設計になっているか、フォームは分かりやすいか、などユーザー体験を考慮したホームページの作りこみが求められます。

Web集客にせよ、オフラインの集客にせよ、すべての集客の成果を高めるためには、ホームページがしっかりとした土台であることが必要です。

集客力の維持・向上には継続的なホームページの運用改善が重要

Webサイトの集客力を維持し、向上させるためには、常に改善を続けることが重要です。そのためには、PDCAサイクル(Plan, Do, Check, Act)のプロセスを繰り返す運用が必要です。

例えば、アクセス解析を行い、資料ダウンロードのコンバージョン率(CVR)が低い場合、なぜCVRが低いのかを分析し、こうすれば改善するのではないか、という仮説を立て、改善策を実行し、その結果を評価してさらに改善を繰り返します。

もしサイトのアクセス数が低下した場合も、原因を特定し、こうすれば改善するのでは、という仮説をたて、実行し、その結果を評価してさらに改善を繰り返します。

こういった改善活動を常に続ける必要があります。このようなPDCAサイクルを実行し続けることで、Webサイトの集客効果は時間とともに向上し、効果的な顧客アプローチが実現します。

一方で、何も改善せず放置しておくと、Webサイトの集客効果は徐々に低下していきます。

サイトを作った時点がゴールではなく、そこからがスタートなのです。継続的な改善と運用がWebサイトの成功を支える鍵となります。こうした運用支援についても、アイリーラボでは包括的にサポートしています。

定期的なリニューアルも必要

10年前のWebサイトを見ると、当時は最新だったデザインや機能が今では古く感じられることがあります。

例えば、スマートフォンへの最適化がなされていない、ページデザインが古い、サイトの幅が狭いなど。こうした時代に適したサイトでない場合、ユーザーやGoogleからの評価が下がってしまう可能性が高いです。

Webサイトは時代の変化に合わせてデザインや機能を改善し続ける必要があり、これによって検索順位が上がり、顧客にとっても信頼できるサイトとして認識されます。

まとめ

製造業の集客手段は色々ありますが、オフラインよりもWeb集客が一番メリットが大きいでしょう。

- すぐに始められる

- 年中通して施策実施できる

- 修正改善がしやすい

- 費用対効果がはかりやすい

など、オフラインに比べて多くのメリットがあります。

Web集客を活用することで、製造業は効率的かつ効果的に見込み客にアプローチし、リードを獲得して商談につなげることができます。オフラインの集客手段も、Webと組み合わせることでより強固なものにすることができます。

この記事でご紹介したように、集客の土台となるのはホームページです。継続的な運用改善や最新の情報発信を行い、顧客から信頼されるサイトを構築することが重要です。また、PDCAサイクルを活用して常に改善を続けることで、集客効果は時間とともに向上していきます。

製造業におけるWeb集客は、今や競争優位を築くために欠かせない要素です。ぜひこの機会に、自社の集客戦略を見直し、Webを活用した効果的なマーケティングに取り組んでみてはいかがでしょうか。

私たちアイリーラボでは、製造業のWeb集客を成功に導くための包括的なサポートを提供しています。

ホームページの制作やSEO対策、リスティング広告の運用、継続的なサイト改善など、お困りのことがございましたら、無料相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

無料相談・資料ダウンロード

contact・download

Webマーケティング、Webサイト制作・運用のご相談は、

aily-lab アイリーラボ へお気軽にお問い合わせください